Canto viejo

Andrés Bernardo Moreno Nájera

En una ocasión tocando en una comunidad un buscapié junto a otros campesinos, se acercó un jovencito y pregunto: ¿que son están tocando? El Buscapié –le conteste– están tocando mal porque no es así, mi maestro me lo enseño de otra manera, replicó, a lo que amablemente le respondí, tu toca como te enseño tú maestro, nosotros tocaremos como lo aprendimos y lo hemos tocado.

La percepción de los sonidos musicales es diferente en cada individuo, lo que para unos es agradable para otros es desagradable, eso tiene que ver en cómo llega a nosotros, como empezamos a relacionarnos con ellos y como los aprendimos para su ejecución.

La razón es que para algunos los sonidos nos traen recuerdos que se asocian con hechos suscitados durante el desarrollo de la vida cotidiana, para otros solo es la demostración de las habilidad y destreza en la ejecución y para otros más es el simple hecho de tocar y convivir, independientemente que se comercialice o no.

Esto tiene también que ver con la música ejecutada y la razón que la propicia, para unos músicos es la aportación hacia la comunidad en los festejos socio religiosos de los cuales es parte de su cultura identitaria, para otros es la profesionalización de la expresión artística y para otros más es el cotorreo o pasar momentos de esparcimiento.

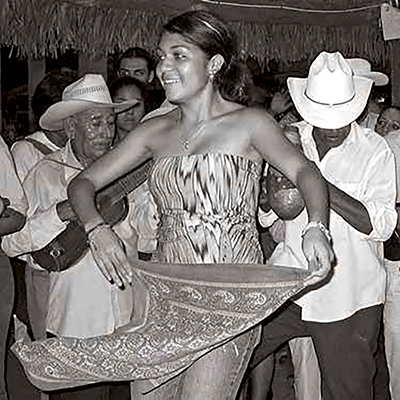

Las costumbres de hoy no son iguales a los tiempos de antes en torno a la música popular campesina del son jarocho, he aquí algunas costumbres de nuestros viejos ejecutantes y cantadores:

Cada músico tiene predilección por ciertos sonidos de las cuerdas, de ahí su forma de encordar su instrumento. Un requinto no puede sonar grave, su sonido es agudo, chillón, lastimoso para algunos, pero logra su equilibrio con una jarana tercera o tercerola de un sonido más grave, a su vez los instrumentos grandes no deben sonar agudos, esto era una razón para que se buscara el equilibrio de la música con el tamaño de los instrumentos.

Los tocadores antes de afinar sus instrumentos veían quien era el que cantaría y de ese modo seleccionaban el tono o la altura, esto con la finalidad que el versero entonara bien y aguantara cantando lo más posible, pero sobre todo declarara cada verso cantado.

Las condiciones climáticas también influían en la altura o tono seleccionado, los instrumentos no quedaban afinados al mismo modo; los jaranas terceras y segundas las afinaban por 4 o por 2 (por mayor o menor según los ancianos), las jaranas primeras y los requintos en sus diferentes modalidades los afinaban por chinalteco, bandola, media bandola , variación, mayor obligado o menor obligado. Esto le daba a la música un sonido muy especial, más rico, que aún se puede apreciar en algunos velorios o huapangos de comunidades campesinas.

Todos los cantadores y músicos se cuidaban y cuidaban sus instrumentos. El guitarrero, el violinero y el jaranero no se mojaban las manos si habían tocado toda la noche, esperaban uno o dos días para bañarse, además de untarse petróleo en los dedos y las muñecas de las manos.

Las cuerdas eran revisadas periódicamente. En los tiempos de las cuerdas de tripa se les untaba aceite para que no se resecaran ni se las comieran las cucarachas. En el tiempo de las cuerdas romanas había que cambiarlas cuando se empezaban a desparpajar, en la actualidad las cuerdas de nylon hay que cambiarlas periódicamente porque se desgastan y las cuerdas gastadas “desdicen” la música.

De la misma manera el cantador tomaba sus precauciones antes de ir a la fiesta, durante la misma y después de haberse terminado.

Antes de hacerse presente en la tarima los cantadores se tomaban en casa un té de canela caliente con un chorrito de aguardiente, o un torito de limón, otros mascaban canela o tomaban traguitos de miel de colmena.

Durante el huapango se ponían donde el viento no les soplara en la cara, se amarraban el paliacate al cuello para tener tibia la garganta y procuraban no tomar frío. Después de haber terminado de cantar tomaban té o café y si era posible medio vaso de jerez caliente.

Cada comunidad tenía su cantador que era reconocido como el mejor de su lugar por la forma de entonar, por la fuerza de su voz, por la cantidad de versos que se sabía o por la forma de responder o de componer en el “aire” o al “vuelo”.

La región vio nacer muchos cantadores que hicieron historia en sus lugares de origen y eran los que representaban a su comunidad cuando acudían a otras regiones, entre los más recordados se mencionan a: Alejandro Honorio, Adalberto Toto Toxtega y Ubaldo Cobaxin de Soyata; Juan Ramos de Axochio, Bartolo Muñoz de Ahuacapan; Macedonio Gómez de los Méridas; Simón Baxin y Rafael Baxin de Cerro Amarillo de Arriba; Juan Baxin Baxin de Cerro Amarillo de Abajo; Luciano Campechano y Manuel Chagala en el Salto de Eyipantla; Juan Quinto en Buena Vista; Matías Fiscal y Antonio Xolio en Ohuilapan; Feliciano Hernández y Gabriel Hernández Pérez en Comoapan; Francisco Catemaxca Ambros en Tepanca; Enrique Pérez, Procopio Paz, Julio Chigo, Enrique Cárdenas en San Andrés Tuxtla, entre otros.

La música ejecutada con las jaranas no solo era para bailarse en la tarima, había piezas musicales para las ceremonias fúnebres, religiosas y dancística, como es en el caso de la danza de la malinche que también se ejecutó en nuestro pueblo; también las había para los juegos de niños y jóvenes en las tertulias dominicales de muchos hogares como fue el son de Los Enanos, o las piezas de carácter divino que se cantan en diciembre conocidas como Las Pascuas.

En gran parte de los asentamientos Nahuas y Popolucas se acostumbraba tocar a los niños que morían porque era la creencia que como no se habían divertido aún, había que tocarles para que se fueran contentos a la otra vida si no su alma venía a penar, de esta manera los músicos acudían voluntariamente ante algún deceso y se ponían a tocar toda la noche. Entre los sones que se ejecutaban están el huerfanito, el trompito, pero también se podían tocar otros sones de una manera más pausada, no festiva.

El cantador cumplía una función importante en el huapango, era el que medía el tiempo de diversión del bailador, echaba la copla cuando consideraba que los bailadores ya se habían divertido y propiciaba la remuda en la tarima.

El cantar tenía sus reglas y el cantador las sabía y se ajustaba a ellas. Así los versos al cantar dependían del son que se estuviera tocando. Cada son tenía su propia temática, y detonación que lo diferenciaba de otros sones, además algunos de los sones se ejecutaban en otra tonalidad porque así lo pedía su naturaleza y las condiciones físicas al momento de su ejecución.

El oficio de cantador era respetado y se tenía en gran consideración, tanto que siempre se enviaba a un ¨Propio¨ para invitarlo a un huapango.

El cantador solo era cantador y cumplía cabalmente esa función, ese era su trabajo dentro de la comunidad, de tal manera que cualquiera podía contestar el pregón, pero no todos podía pregonar. Si alguien se sentía con actitud para cantar estando ya un cantador presente tenía que iniciar pidiendo permiso, disculpándose por el atrevimiento con humildad, este era la razón por la que todo cantador, antes de salir al huapango repasaba sus versos ya fuera en cadena o al pie o por la consonante, o de relación, además de llevar la mente fresca para cualquier cosa que se ofreciera o presentara.

Era gusto de muchos cantadores viejos encadenar la copla con el estribillo en el caso de El Siquisirí, de esta manera se complementaba el tema o se ampliaba y se podía continuar con la temática todo lo que durara el son, por eso no era prudente que todos pregonaran, si alguien deseaba pregonar tenía que pedir permiso y disculparse en la entrada porque lo más probable es que rompiera la cadena.

En el zapateado era más simple llevar la cadena y ampliarla, o jugar con las coplas para ver la capacidad y habilidad de los cantadores. Iniciaban con canto de relaciones, se podía proseguir con el canto a la consonante, continuar con cantarle al pie, formar cadena, canto de argumentos o argumento mayor, y se podía terminar con versos picones cuando alguno de los verseros no reconocía la habilidad de su contrincante.

También era costumbre en los pueblos pequeños y comunidades de aquellos tiempos acudir al cantador cuando se trataba de echar coplas por encargo y sobre todo en el son de El Fandanguito, ante el acudían los enamorados y despechados.

Andrés Bernardo Moreno Nájera

marzo 2024

Revista núm. 17 en formato PDF (v.17.1.2):

Sección suelta en formato PDF (v.17.1.0):

![]()