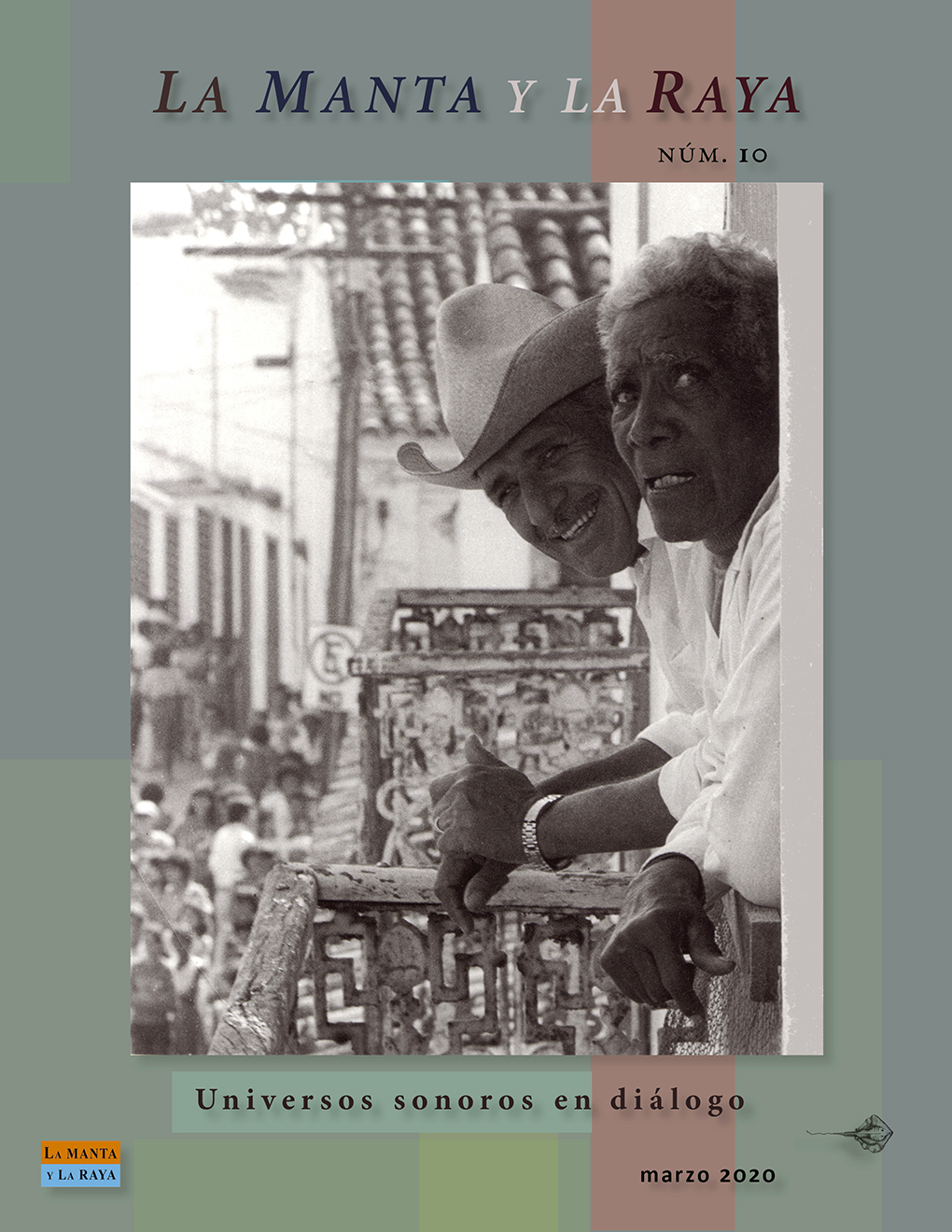

Pepe Macías El Tapatío,

rumbero y bohemio

Merry Mac Masters

Entrevista realizada en 1983.

La sola mención del Son Clave de Oro nos remite a tiempos de la Segunda Guerra Mundial cuando la vida nocturna en México estaba en su apogeo, cuando la industria radiofónica dictaba los horarios y los gustos de la población.

Hoy día el Son Clave de Oro viene a ser una especie de mito. Referirse a ello equivale a “bajar la mirada, respirar profundo y ponerse serio”. Imagínese tener a Mongo Santamaría en los bongóes, a Carabela tocando su trompeta y dando vueltas en la película “Salón México”.

Luego, de cantantes, figúrese un mano a mano entre El Morrito y Moscovita, y posteriormente, escuchar a Chepilla, cuya voz identificaba al Son Clave de Oro. Semillero de soneros fue este conjunto. Por más que digan que ahora la música afroantillana tiene mayor aceptación que antes, esos días ya pasaron.

Pepe Macías El Tapatío ingresó a la segunda versión del Son Clave de Oro en 1939. A principios del 42, cuando el titular del grupo, Guillermo Cházaro, se fue de comandante de aduanas a Ciudad Juárez, el clavero y percusionista se quedó al frente. Fungió como director hasta 1951, año en que Macías dejó el Son a sus compañeros José Vázquez Chepilla y Güicho Iturriaga.

¿Por qué salió? Por una parte, se cansó de lidiar con los elementos –”la gente sonera es brava, dificil de llevar y envidiosa”–, pero por la otra, tuvo miedo a la vejez. El Tapatío había estado en la música desde los 14 años de edad. De adolescente aprendió el oficio de ebanista. No obstante, veía que a los músicos grandes no los quería nadie y pensó: “¿Qué podré ofrecerle a mi familia?”.

Aunque después Pepe Macías se dedicó a tareas muy alejadas de la música, en su corazón nunca dejó el son. A sus 70 años, ciego desde hace seis y recientemente amputada media piérna, este sonero se mantiene al tanto del teje y maneje de la música tropical en México.

El Tapatío no nació en Veracruz. Cuando llegó al puerto a la edad de siete años, lo primero que escuchó fue un trío de cancioneros interpretando bambucos y boleros. En este momento, dice, se encendió en su alma una llamita por la música.

Originario de Aguacatlán, Nayarit, su padre era “sota” de la diligencia de Guadalajara a Tepic y cuando el Sudpacífico entró de la capital jalisciense rumbo a Nogales, la familia tuvo que mudarse a Veracruz debido al trabajo del padre. De los tres hermanos, Antonio, el mayor, se dedicó al comercio y Pedro, el más chico, fue agente aduanal. “Yo estaba en medio y decían que era el más terrible. Músico me hice porque hasta con las latas me entretenía”, platica.

A los hermanos Macías les decían Tapatíos porque eran muy buenos para jugar fútbol. En la casa de don Pepe había una vitrola donde se escuchaban los discos del Sexteto Habanero, el Sexteto Nacional y el Trío Matamoros. Y en diciembre la palomilla del Callejón de Clavijero sacaba la rama y cantaba la rumbita, “una limosna para este pobre viejo”. Pero todavía no había entrado el gusto por la música tropical.

“En Veracruz hacía furor el tango. Tan es así que muchos de nosotros de niños recordamos que Toña La Negra era tanguista, haciéndose acompañar por los guitarristas Manuel Peregrino, su hermano, y Nacho Uscanga”.

* * *

En la década de los veinte si alguien quería un disco de son, lo encargaba a La Habana. En el puerto de Veracruz había dos casas comerciales que conseguían estos discos: Arjona, en el mercado, y Pazos, en Independencia, frente al Café de La Merced, dice El Tapatío.

Su tío iba a comprar los discos de son a Casa Arjona. Luego, la tía los ponía en una vitrola de aquellas RCA Víctor, de bocina grande. La familia vivía en el patio San Miguel, en el Callejón de Clavijero, a media cuadra del Teatro Variedades, donde llegaban las compañías de Europa y de La Habana antes de debutar en la Ciudad de México.

Transcurría el año de 1928. Un buen día vieron anunciado a unos “negritos” que venían con el Son Cuba de Marianao. “Como yo era un jovencito muy inquieto para el asunto de la música, desde que estos negritos tuvieron el primer ensayo me metí a los camerinos del teatro para hacerles mandados”.

Pepe Macías cuenta que el Son Cuba de Marianao “vino a hacer una “revolución” en Veracruz. “Todo veracruzano que escuchaba la música tropical quiso imitarlos. A finales de 1928, el Son se fue a tocar al Café de la Merced que estaba en el callejón de Ocampo e Independencia, a una cuadra y media de mi barriada. Los chamacos de por ahí los vimos e inmediatamente anduvimos matando gatos para quitarles el cuero y hacer unos bongóes”.

Relata El Tapatío que el único instrumento de son que existía en México era el güiro. “Lo usaban en las danzoneras y en Veracruz las hubo muy antiguas. Si mal no recuerdo hubo una donde tocó Acerina que se llamó Albertico y Severiano”.

Improvisaron unos bongóes con un par de barriles de tequila unidos. Las maracas se fabricaron de guajes, quitándoles la semilla y metiéndoles “postes” para los mangos. Con un cajón de jabón Octagón que venía muy macizo, hicieron una marímbúla, o sea, un cajón al que le pusieron flejes de vitrola. Se afinaba para hacerla de bajo.

Para la festividad de la rama de diciembre se tocaba la “rumba del viejo” con güiros, claves, panderos y una tarolita que conseguían alquilada. Pero como escuchaban los sones del Conjunto Nacional, el Habanero, después el Trío Matamoros y el Son Cuba de Marianao, “nuestro son fue copia de todos ellos”, afirma Pepe Macías.

En 1929, la palomilla del Callejón de Clavijero sacó el primer son infantil, el Son Tigre. Desde entonces El Tapatío se considera sonero.

* * *

Los dos gallegos, Urbano y Herminio Vélez, de la casa Deportes el Tigre, veían ensayar y ensayar a la palomilla del Callejón de Clavijero en el zaguán del patio donde vivía Macías. El problema era con las guitarras. “Teníamos una triangular que hice porque no sabía darle vuelta a las costillas de la guitarra para hacer un tres. Un compañero de nombre Santiago Veitia Reyes, a quien le decíamos El Ratoncito, traía una guitarra habanera de su padre. En este mismo año también llegó a Veracruz un peluquero a quien le llamábamos Calañé, que por 25 centavos la hora daba una clase de tres”.

Viendo las deficiencias de estos muchachos, una noche Urbano Vélez se paró enfrente de donde estaban ensayando y exclamó: “Chico, de veras ustedes son entusiastas. Tú, Tapatío, que eres aquí el capitán, ¿qué cosas necesitas para sacar un son ahora que viene el carnaval?”

“Lo que nos hace falta son guitarras”, contestó el muchacho. Al día siguiente el gallego los mandó al empeño de Muslera donde consiguieron dos guitarras por 16 pesos cada una. “Inmediatamente nos fuimos con Calañé que juntó las cuerdas y con unos ojillos nos hizo el tres”.

En la noche cuando llegaron al ensayo había más voluntarios. De los elementos que formaron parte del Son Tigre, don Pepe cuenta: “Carlos El Kaligüí, salió muy buen tresero; el maraquero, Pepe Mol, era nadador; otro, que tocaba el güiro, era hijo de un carbonero; también había un rumbero, hijo de una señora que freía pescado –le decíamos El Tripa–; y Julio César Orozco, El Mamalinda, cantaba muy bonito”.

Bueno, en este son infantil había un tres y dos guitarras, pero todo el mundo le huía a la marímbula porque destrozaba los dedos. “En eso pasó uno que en la actualidad es el cronista de los dicharachos veracruzanos en un periódico de Veracruz, el Nótiver. Eduardo Jiménez El Satanás se hizo unos dedos de cuero para poderla tocar”.

Para su debut en el carnaval los muchachos del Son Tigre se vistieron con sombrero de carrete y unas blusas copiadas del Son Cuba de Marianao. También se pintaron de negro. “Al tercer día ya no aguantábamos la pintura que se escurría con el calor –platica–. Fuimos la atracción. Cantando ‘Mamá Inés’, ‘El Manicero’, ‘Eres clara’ y lo de Matamoros, nos metimos de Independencia para abajo y cuando llegamos a los portales de la Parroquia uno de la palomilla, más pícaro para el asunto monetario, me dice, “oye Tapatío, ¿te fijaste cómo nos tiran dinero de los balcones, además de rollos de serpentinas y dulces? ¿Por qué no nos metemos al portal de Diligencias?”.

Ya para 1930 en Veracruz empezaron a formarse muchos sones, el Bacardí, el Árbol de Oro, el Sexteto Heroico, también de gente grande, la Flota del Canal, el Son Pastor de las calles de Arista, el 20 de Noviembre y el del Mondonguero. El Tapatío tuvo necesidad de estudiar por la noche un oficio, el de ebanista. Después del furor del Son Tigre, Pepe Macías se quedó en un trío. Agrega, “trabajé por necesidad. Fui muy sufrido y bohemio desde chico”.

* * *

Se formaban y se desbarataban sones, pero El Tapatío siguió entonando canciones tropicales con su trío. Del ambiente musical que existía en Veracruz en ese momento, platica: “En el año de 1931 iba a oír ensayar a unos alvaradeños en un patio de nombre del Paseo, ubicado entre Prim y Díaz Mirón, allá por la Alameda.”

“Tenían de guitarrista a una gloria veracruzana, Güicho Iturriaga. Los alvaradeños sacaron una comparsa en un carnaval y luego se fueron para México con una rumbera muy famosa, La Güera Kerber”. El Son Jarocho, dice, fue el primer grupo local que se fue a México. “En la capital no había más negocio que charoleando en los cabarets. Allí el son se desbarató”.

El barrio más alegre de Veracruz siempre ha sido la Huaca. “Allí se formó el Son Tonina al que pertenecía Moscovita. Iba mucho con ellos y me dejaban echar la paloma (tocar sin pertenecer al grupo)”, explica. Sin embargo, el jovencito tenía el inconveniente de que si no llegaba a su casa antes de las nueve de la noche, no le abrían la puerta.

“Los negros del Son Cuba de Marianao se metían a la casa de la señora Celia Pacheco, allí en el callejón de Ocampo. De repente ya llegó fulano, ya llegó zutano y se formaba el rumbón. Se juntaban peloteros, estibadores y muchachas jarochas, divertidas y sanas. Y yo nada más escuchando aquella cosa tan bonita y preguntando la hora. Pues, que se pase la hora. Me quedo a dormir en la calle o con el vecino”, relata el sonero.

Afortunadamente, El Tapatío tenía un vecino, un maestro albañil, que al ver al muchachito bohemio llegar tarde, le decía, “ya se le hizo tarde, maestro” y lo invitaba a pasar a su casa. Le tendía una lona en el suelo y ponía un disco de Miguel Matamoros “para que se acueste usted tranquilo”.

* * *

Transcurría el año de 1935. Un buen día Santiago Veitia Reyes El Ratoncito le dijo a Pepe Macías que él y Julio César Orozco El Mamalinda, irían a México para estudiar. Proponían reorganizar el trío y también hacer un “sonecito”. Así fue como El Tapatío llegó a México a los 20 años, a buscar fortuna sin conocer a nadie.

“Nuestros primeros amigos fueron unos peluqueros de la calle de Aranda. De ellos, Vicentito Ávila, luego, luego, se prestó para hacer el conjunto. Pero mis amigos se metieron a la escuela y por azares de la vida me dejaron solo. Empecé a medio sufrir. Pero como tenía una guitarra sexta me lancé a ganarme la vida, recuerda.

“Al primer bar que me metí fue La Rambla en la calle de Bucareli. En este lugar trabajaba un mesero veracruzano viejón que me preguntó qué hacía. Vine a ver si hay modo, le dije. ‘Aquí no dejan entrar a nadie pero métete. Voy a hablar con el gallego de aquí. Lo único que se necesita es honradez’. Inmediatamente, me llamaron de una mesa. ‘Bueno, ¿y tú de dónde eres?’ De Veracruz. ‘A ver, cántanos algo de por allá?’. Así que empecé a cantar que ‘el pescador’ y que ‘se hizo a la mar'”.

Más adelante el futuro director del Son Clave de Oro descubrió el Club Dolores en la calle de Cuba donde había billares y boliches y se jugaba dominó y ajedrez. Mejor todavía, era un centro de reunión para los veracruzanos. “En el Club Dolores me encontré a dos compañeros: uno, Fayuco Limón (Rafael Mora Limón El Morro), que fue mi cantante, y el otro, José Ramírez El Argentino, muy buen requinto. Lo que no me gustó de ellos fue que jalaban para las cantinas de Santa María la Redonda. Un día fui a cantinear con ellos y les dije, no, muchachos, repartir entre tres los 60 pesos que hicimos en toda la noche no es negocio. Además, acabamos roncos porque había que cantar junto a las rocolas”.

Al Tapatío le daba por ir a las casas “buenas” donde “se trabajaba menos, se ganaba más y se conocía a gente de categoría”. Luego, en el Club Dolores formaron un son con El Güero Lindbergh, Manuel Lira y los licenciados Humberto Olivari y César Marín, pero de puras pachangas. Con este son carpeaban en la Ofelia, la Magnolia o en la Petit.

* * *

Al terminar la temporada de oro en el Teatro Politeama, fue el representante de Toña La Negra, el señor Campos, quien insistió para que se formara un conjunto tropical.

El primer Son Clave de Oro se formó en el Teatro Lírico en 1933, afirma Pepe Macías. Era de Guillermo Cházaro. El futuro director del grupo platica como nació su rúbrica, “Piano, piano, piano toca el piano. Ya llegó el diablito de la clave de oro”: “El tema nació del danzón, ‘La clave de oro’. Había un negrito de apellido Mangüé que tenía su conjunto. Pero a la hora que iba a debutar en Marianao se le rajaron los músicos. Mangüé tocaba la clave y cuando llamaron al conjunto no salió más que el negrito cantando: ‘Piano, piano, piano toca el piano. Ya llegó el negrito de la clave de oro’.

“De su escala de re se le ocurrió a mi compadre Cházaro, que, por cierto, cantaba muy bonito y tocaba la clave, adaptarla como tema para su son”, agrega El Tapatío.

Estando en el Teatro Lírico salió en gira por toda la República, yéndose hacia la frontera donde por Laredo el grupo se pasó a San Antonio, Houston y Los Angeles. Regresaron a México vía Nogales. Una vez de regreso se desbarató el Son Clave de Oro. Esto fue en 1934.

En 1938 Pepe Macías organizó un trío más formal junto con Andrés Lechuga y Fayuco Limón. Su ambición era llegar a la XEW. A finales del mismo año Pedro Domínguez Moscovita salió ganador de un concurso de cantantes en Veracruz. “Mosco no quería entrar al Club Dolores. Decía que allí había pura gente mala, borracha. Él venía exclusivamente para la W. Pero cuando se le acabó el dinero empezó a arrimarse al local de la calle de Cuba”, cuenta El Tapatío.

Al rato Moscovita ya estaba charoleando con el trío. A las ocho de la noche llegaban al Sep’s de Michoacán y Tamaulipas donde el dueño de origen alemán les daba 30 pesos más las propinas que ganaban en las diferentes mesas. A las once que terminaban, iban a un bar de nombre Glorieta. “Allí estábamos un par de horas. Si no nos iba bien nos pasábamos en frente a La Conga. Si allí tampoco había nada bueno, íbamos a la casa de la señora Ruth y nos quedábamos hasta la mañana siguiente. Nos dejaba entrar bajo la condición que no habláramos con ninguna mujer. Ya en la mañana había un bar súper bohemio que se llamaba el Manolín, en la Calzada de la Piedad, frente a la iglesia, casi desembocando a Chiapas”.

Los integrantes del ahora cuarteto concurrían a una peluquería de un señor Manuel que estaba en Santa María la Redonda. Enfrente estaba el restaurante Las Playas Veracruzanas. Allí llegaban Guillermo Cházaro, Polín, Manuel Todandri, el pitcher Barradas, todos los peloteros de aquella época del Comintra, del Agrario y del Águila.

Ya para entonces el cuarteto era bastante conocido. Un día les dijo Manuel: “Muchachos, se va casar el hijo de Pueblita –otro peluquero– y vamos a hacer una gran noche bohemia”. El Tapatío recuerda que fue en una casa enfrente del Colegio Militar de Tacuba. “Nos invitaron para las diez de la noche. Cuando llegamos ya estaba la variedad: Pedro Vargas, Ernesto Chaires, Raulito en el piano, los Hermanos Martínez Gil y el Trío Tariácuri. Toda esa bola de gente y nosotros parados allí, chiviados”.

Llevaban guarachera roja a cuadros, un paliacate, pantalón rojo y zapatos a dos tonos. Iban Nacho Uscanga, un viejo cancionero que sabía las melodías rancheras, Andrés Lechuga, Moscovita y Pepe Macías. Toña La Negra les animó a tocar: “Bueno, ¿ustedes qué? ¿Están mudos? A ver, los jarochos, los jarochos”.

Cantaron “Qué te pasa que no se te ve”, “Amor perdido”, “A la loma de Belén” y otra “guarachita”. Al terminar se escuchó el aplauso de todos los artistas. Acabada la fiesta a las cuatro de la mañana, Guillermo Cházaro les invitó a una serenata que el pitcher Fernando Barradas daba en la calle de Chile. Fue allí donde formuló la pregunta: “Si formo otra vez el Clave de Oro, ¿cuento con ustedes?”.

* * *

Resulta que cuando Guillermo Cházaro volvió a formar el Son Clave de Oro, no les habló “luego, luego” a Pepe Macías y a los demás integrantes del cuarteto. Lo supieron ensayando en el cuarto de Andrés Lechuga, en la calle de Cuba. La exclamación fue general: “Están Manuel Peregrino y El Trompas, a qué chingao”.

Luego, por medio de Manuel, el peluquero, se enteraron que Cházaro los esperaba en la peluquería. “Muchachos, ha llegado el momento –dijo–. Ya formé el Son Clave de Oro. Anoche pasó en un programa pero no me gustó. Y para colmo, inmediatamente salió un trabajo en el Tap Room del Hotel Reforma. Mi cuñado, Manuel, se avorazó y llevó a la gente para allá”.

“Estas son verdades, señorita”, nos indica El Tapatío. Manuel Peregrino le había puesto a su grupo el Son Jarocho. Guillermo Cházaro aseguró a José Macías y compañía que de aquí en adelante “ellos” iban a ser el Clave de Oro. “Tenemos un programa de once a once y media de la noche en la XEW –añadió–. Apúntame cinco números para cantar. Al llegar a la estación van a tener bongocero y bajista. Estos elementos van a integrarse al Son, pero no se preocupen, ustedes se van a hacer cargo”.

Cuando don Pepe oyó lo del programa en la W, “el cielo se me caía encima de aquella ambición que yo tenía”. Antes de llegar ya habían avisado a los amigos, las amigas, las novias, el bar y las casas donde trabajaban, en fin, toda Santa María la Redonda. “Todos estaban puestos en la w a las once”. Agrega: “Llegamos muy rancheritos, con hora y media de anticipación. Antes de pasar, ya nos habían felicitado los Hermanos Martínez Gil y las Hermanas Águila. Los vidrios y la caseta de control estaban llenas de gente. Todo salió a la medida”.

Al tercer programa, Guillermo Cházaro nombró lugarteniente al Tapatío y éste le advirtió, “no vaya ser que cuando venga Manuel y esa gente, nos corras. Sería muy feo. Si van a venir ellos desde ahorita nos vamos”. El esposo de Toña La Negra le aseguró que no habría ningún problema.

En un principio el Son no tenía pianista de planta. A veces tocaba Absalón Pérez y en ocasiones otro que le decían “rompepianos”. “Había un chamaco, Homero Rubio, que me entregaba los trajes que mandaba hacer con Arturo Estrada, en la calle de Victoria. En la sastrería lo había escuchado tocar el acordeón. Cuando me entregaba los trajes siempre me decía, ‘señor Tapa, ¿por qué no me da chance? También toco el piano’. Bueno, mañana te espero a las cuatro en el programa a ver qué haces “.

Después de una transmisión del programa en la W, el dueño de El Patio, Vicente Miranda, le mandó un recado a travésde Chucho Martínez Gil, que estaba en una variedad allí. “Fuimos y nos mandó primero a El Retiro que estaba en la calle de Valladolid, frente al viejo toreo. Nos puso a trabajar después de la corrida de toros. La gente sólo se paraba a bailar cuando se tocaba ‘El manicero’, ‘Almendra’ o ‘Nereidas’. Así que dijo don Vicente, ‘también van a trabajar de noche, a ver si a esa clientela les gusta'”.

Sucedió que El Retiro le estaba restando clientela a El Patio que apenas empezaba. Como eran del mismo dueño, Miranda cerró El Retiro. El Son Clave de Oro se quedó con sus programas de radio, además, comenzó a trabajar en los cines con Toña La Negra.

“Cuando no teníamos trabajo el dueño del Cine Máximo, en la barriada de Peralvillo, nos invitaba para allá. Función en la tarde y en la noche. También trabajamos en los cines Briseño, El Cairo y Santa Julia”.

* * *

Pepe Macías afirma que fue el Cuarteto Hatuey que introdujo el tumbador a México en 1939. “Los intregantes se alojaron en una casa donde yo habitaba. Les pedí una tumba. En el Jardín de Santiago había muchos toneleros que hacían barriles. Fui con una señora que, junto con su esposo, aparte de vender pulque, tenía un taller y dije, quiero que me haga una de éstas. Me la prestaron y la tengo que regresar para las cinco de la tarde”.

El futuro director del Son Clave de Oro mandó hacer tres tumbadoras. El siguiente problema a resolver fue cómo ponerle cuero. Se acordó que los vendedores de dátiles los traían en un envase de cuero de buey. Fue a la Lagunilla y compró unos cueros; los amarró y clavó, muy mojados, porque lo de los tensores es nuevo.

Los del Hatuey le enseñaron los primeros pasos. “Cuando llegué con mis tumbadoras, pensé, ¿quién las va a tocar?, pues yo mismo. A los pocos días Guillermo Cházaro le informó: “Me mandó hablar otra vez el viejo (Vicente Miranda, el dueño de El Patio). Creo que quiere que vayamos a cenar. A ver qué quiere mi compadre porque es muy marrullero”.

En El Patio nada más había una orquesta de nombre Blue Style, de un americano, que tocaba todos los instrumentos de viento. Guillermo Cházaro se arregló con su compadre; al día siguiente se presentaron los elementos del Son Clave de Oro, vestidos de guaracheras color oro con filos rojos.

A El Patio llegaron reforzados. “Uno al que decíamos Pepe Pinga tocaba la marímbula. Para esto, ya había regresado Manuel Peregrino. En aquel trabajo no les fue bien. Toña intervino diciendo que era su hermano y que Guillermo no debería ser así. También estaba José Ramírez El Argentino, Pablo Zamora Peregrino y un servidor tocando la guitarra sexta”, platica El Tapatío.

De cantantes estaban Moscovita, Fayuco Limón y José Vázquez Chepilla, al que Guillermo Cházaro había traído de Veracruz. Apuntó el entrevistado que el Son Clave de Oro sí sonaba a son, porque “lo que hoy tocan estos jóvenes cumbiamberos no es ni cumbia ni son”. No obstante, pasó en El Patio lo que había sucedido en El Retiro: nadie se paraba a bailar.

A los seis u ocho meses de estar en este centro nocturno llegó a México una película de Mickey Rooney y Xavier Cugat, que traía el baile de la conga. “Yo no faltaba al Cine Alameda; vivía a media cuadra de allí. Además, el Son tenía entrada libre porque habíamos asistido a muchos festivales y era empresa de Emilio Azcárraga. Pues, que regreso con la señora de los barriles y le digo, hágame tres tumbas más ligeritas”, apunta Pepe Macías.

Ya en El Patio Susana Guízar y Manolita Arriola habían empezado a bailar la conga. “Platicando en los camerinos, le comenté a Susana, ¿por qué no hacemos una conga de media noche aquí igual que en la película? Al día siguiente llevé mis tres tumbas chicas y empecé a enseñarles a todos. La noche que debutamos fue de pegue. Toda la artisteada nos fuimos por las mesas. El baile de la conga fue el primero que entró aquí”.

* * *

Para 1940, ya empezaban a formarse otros sones en los cabarets. El Son Clave de Oro se quedó cerca de dos años en El Patio. Si salió fue a raíz de una huelga del sindicato de músicos. “Un día andaba el runrún del pliego de peticiones a la XEW y la XEQ. Al llegar a la W, en la segunda puerta de la estación, nos encontramos a Amalita, la secretaria de Emilio Azcárraga Vidaurreta, que nos dijo: “Memo, Tapatío, los quiere ver don Emilio y el señor Vélez (el subgerente)”.

Azcárraga les advirtió a los “muchachos” que se le acercaba un pliego de peticiones “muy duro” del sindicato y que no iba a aceptar, platica Pepe Macías. Pero tampoco estaba dispuesto a parar las dos estaciones. Entonces, Azcárraga les preguntó si contaba con’ ellos porque “ustedes son los llamados a sostenerme en la huelga”.

Pepe Macías le recordó que los integrantes del Clave de Oro pertenecían al sindicato: “Inmediatamente que sepan que somos esquiroles, nos van a quitar el trabajo de El Patio y se nos van a echar encima”. Azcárraga le agradeció haberle “aclarado esto”, y se comprometió a “sostenerlos” dentro del terreno económico. “¿Les hace falta algo?”, preguntó el magnate. Al oír un “no”, dijo, “entonces, vamos a la huelga”.

El Son Clave de Oro se fue a trabajar esa noche; al otro día vino el trancazo. “Nos quedamos encerrados y con las guitarras y el piano de mi gente. Acompañamos a todos los artistas, a los de Calcetín Eterno, a los programas de los Tariácuri, los Cancioneros del Sur, el Trío Tamaulipeco, entre otros. Sacamos aquel recibo gordo. Como sabíamos que nos estaban esperando a la salida llevamos pistoleros del Club Dolores para que nos defendieran”.

Pero al llegar a El Patio, Rodolfo Reyna, el delegado de la orquesta Blue Style, les pasó un papel diciendo, “me van a perdonar pero tengo esta circular que les prohibe trabajar, por que ustedes voltearon”. Los integrantes del Clave de Oro recogieron sus instrumentos y fueron a avisarle a Guillermo Cházaro de la situación.

Siguieron trabajando en la W, que pagaba “poco” pero era una fuente de trabajo. Azcárraga, en las pláticas, se arregló con el sindicato. La primera condición que le puso a Juan José Osorio fue que el Son Clave de Oro reingresara. “Usted sabe que poderoso caballero es don dinero, así nosotros seguimos igual”, dice El Tapatío.

Mientras tanto el dueño de El Patio había mandado traer de Veracruz al conjunto de los Hermanos Hernández. Copiaban al grupo Marcano. A Pepe Macías le gustó este grupo, pero, terminó su contrato y se fueron.

Estando en el Cine Alameda, un día se fueron a Pachuca con Toña La Negra. La cantante le dijo a Pepe Macías: “Mañana quiero que vayas a la oficina de los hermanos Rodríguez”. Fue y le pidieron el Son para la película “María Eugenia”, donde actuaba María Félix. Esto pasó en 1941. Fue su primera cinta.

* * *

La época dorada del Son Clave de Oro comenzó en 1940 y duró hasta que se impuso el mambo. A consecuencia del ritmo desarrollado por Dámaso Pérez Prado, el son perdió popularidad. “Antes no había competencia”, señala Pepe Macías. “Alternábamos con conjuntos de jazz y música mexicana. En la medida que Pérez Prado escribió para orquesta, luego, luego, todos querían imitarlo”.

Mientras tanto, los integrantes del Clave de Oro llegaron a tener cinco esmoquins diferentes y guaracheras de todos los colores. El Tapatío mandó decorar unos atriles para cuando el grupo actuaba en los cines. Siempre tomó muy en serio los consejos que le daba Agustín Lara. Que el personal fuera gente que le gustaba vestir bien. Que los elementos fueran disciplinados para los ensayos. Nunca cargar con personas que no tenían que ver con el Son. Y medir y ensayar los números lanzados al Mercado.

En 1941, el Son Clave de Oro inauguró el cabaret Río Rosa. De allí se pasaron a Los Cocoteros, en la Avenida Chapultepec. El dueño era El Güero Zulueta y el grupo alternaba con la orquesta de Ángel Mascareñas y la Conga de Alvarito.

Un día Emilio Azcárraga mandó llamar a don Pepe. Pero para esto, Guillermo Cházaro ya se había ido de comandante de aduana a Ciudad Juárez. El magnate radiofónico lo presentó con Carlos Amador, que apenas empezaba como locutor en la XEW, diciendo: “Tapatío, tú tienes muchas tablas, vamos a foguearlo. Tengo idea de que en el Cine Alameda se presenten variedades”. Durante poco más de un año El Loco Amador se encargó de buscar a los artistas y el Son Clave de Oro de acompañarlos.

En 1938, Pepe Macías se había comprado un Ford Modelo 36 con una canastilla arriba para los instrumentos. Al coche le puso la Vaca Sagrada, por aquel avión en que vino a México el presidente norteamericano Harry S. Truman. Un veracruzano, de nombre Pedro Mata, lo pintó con motivos tropicales. Un día le dijo Manolín, “voy a abrir un moje (un cabaret de reventón). ¿Quién pintó tu coche?” Así fue como Manolín contrató a Mata para decorar La Jungla.

De Los Cocoteros el Son Clave de Oro se pasó a La Jungla, donde entró Chucho Rodríguez como bajista. El Tapatío cuenta haber estado tomando una nieve en la esquina del parque de Santa. María la Redonda, ‘después de haber actuado en el cine con Toña La Negra, cuando se le acercó su secre, El Tenor Aveleyra, con Chucho. “Era un muchacho moreno, de tipo indígena, que decía que era de Chihuahua y tocaba en el escuadrón normalista. Quería que lo admitiéramos como bajista. Nada más que en el cine no había presupuesto. Pero le vi tanta voluntad, que me lo llevé para La Jungla”, recuerda el sonero.

Después de que Cipriano Sánchez, El Trompas, “el timbalero y bongocero más grande que ha dado Veracruz”, dejó el Son, entró El Vinagre que, a su vez, cuando se fue, mandó en su lugar a un supuesto bongocero de nombre Amador Loyo, a quien le pusieron Negrito Nagüe. “Todos se rieron de él”, cuenta el exdirector del grupo. “Pero Toña, que tenía un corazón muy grande, soltó una picardía retadora: ¿Qué ustedes nacieron sabiendo?” Moñito, un bongocero y timbalero que había estado con la orquesta de Rafael Hernández, acabó enseñándole a tocar.

* * *

Cuando Pepe Macías fue entrevistado él mismo advirtió: “Me va a sobrar candela y hebra”. Y efectivamente así fue. Las anécdotas que puede contar el sonero jarocho no tienen fin. Se acuerda de todo, hasta el último detalle, como si lo estuviera viviendo.

Al estar el Son Clave de Oro en el cabaret La Jungla, la empresa se interesó por uno de sus cantantes, Pedro Domínguez Moscovita. Platica El Tapatío que existía cierta discordia entre Mosco y El Morro. El pianista Enrique Llovet convenció a Domínguez quien, a su vez, aspiraba a algo más. Así fue como se formó el grupo de Moscovita y sus Guájiros.

A consecuencia de este incidente el Clave de Oro tuvo que abandonar La Jungla. Pero El Tapatío frecuentaba el centro nocturno de nombre Waikikí que estaba en Paseo de la Reformá número 13. Deseaba trabajar allí en la medida que era el mejor cabaret de México.

Un día de regreso de una fiesta del general Maximino Ávila Camacho, en el Casino Español de Puebla, el grupo llegó al Waikikí. Había que ver si el Son allí gustaba. Macías se puso de acuerdo con el locutor Mario El Kícaro quien anunció: “Se encuentra entre nosotros el conjunto más tremendo de México…Ios auténticos intérpretes de la música tropical”.

El Son tocó una tanda y fue un éxito. Luego, luego, el dueño, José Mocelo, les llamó para contratarlos. El Tapatío estableció las siguientes condiciones para su grupo: boletos para dos mojes por noche, un vale para la cena y cuando tenían que ir a un baile o de gira, podían mandar un suplente. Anota Pepe Macías que la Estudiantina Jarocha, de Manolo Ramos, los sustituía en el Waikikí.

Ocho fueron los años que el Clave de Oro duró en este centro nocturno. El turno era de las once de la noche hasta las seis de la mañana. El Tapatío nunca quiso dejar el Waikikí, ya que era un escaparate.

Mientras este sonero estuvo al frente el Son Clave de Oro filmó 16 películas. Una de ellas fue “Salón México”. Estaban en México las “Mulatas de Fuego” –donde venía Celia Cruz como cantante– para actuar en el Waikikí. Las Mulatas eran muy amigas del Indio Fernández que frecuentaba el cabaret, y también de Pepe Macias. “Todos nos reuníamos a desayunar en el Café Principal de Bolívar. Un día me dijo una de ellas, ‘fíjate que van a rodar una película que se llama ‘Salón México’; Acerina y su Danzonera están en el guión’.

El Tapatío, como era muy movido, le habló al Indio, argumentando tener el conjunto más famoso de la República Mexicana. “A Acerina le pertenecía esa película, pero el Clave de Oro estaba de moda”, reconoce. El Indio Fernández le contestó que había que tocar danzones. “No importa”, insistió.

Ensayaron “Almendra”, “Nereidas y “Juárez no debió de morir”. Después de un desayuno en el Tampico Club, El Indio le dijo al Tapatío, “Acerina iba a cobrar 36 mil pesos. Si los cobras, es tuya”. Era una fortuna en ese tiempo: Filmaron sin límite de tiempo. “Fue lo mejor que hicimos. Un derroche de música”, agrega.

Los que han visto la película “Salón México” se acordarán que hay una escena donde uno de los trompetistas del son se tira al piso rodando mientras toca. Ese era el show de Francisco de la Cruz Revilla Carabela. Primero lo cargaban a hombros. Cuando se tiraba al suelo, sus compañeros seguían tocando a su alrededor.

Para esto, una de las distinciones del Son Clave de Oro era su sección de metales. Las instrumentaciones que El Tapatío conseguía de La Habana venían para dos o tres trompetas. No obstante, el Son Clave de Oro llegó a tener cuatro. Se trataba de Adolfo Llamas El Mariachi, Antonio Machuca Mezcalilla, el cubano Carabela y el jovencito Manolo Güido, quien “nació para ser un genio de la trompeta”. “Si en Nueva York tienen a Chocolate, en México tenemos a Manolo Güido”, asegura.

Pepe Macías describe a esa sección de metales como un trabuco de trompetas. “Era una cosa fuerte, de impacto. En la parte del mambo tres de las trompetas tocaban al unísono; Carabela adornaba; mientras una inspiraba las otras le contestaban en forma de coro”, explica.

El Son Clave de Oro tardó en grabar. Agustín Lara siempre aconsejó al Tapatío, “si grabas, hazlo en RCA Víctor”. Mariano Rivera Conde que era el director artístico, frecuentaba el Waikikí. Un día le preguntó a don Pepe si había trabajado para otra compañía disquera. Cuando supo que no, le extendió una invitación: “El señor Barragán, el gerente de grabación, quiere que graben en RCA Víctor”.

* * *

En 1951, Pepe Macías dejó al Son Clave de Oro. Se podría decir que musicalmente, si no había logrado todo, había logrado muchas cosas: fama, dinero, reconocimiento y un lugar dentro del mundo artístico. Sin embargo, el sonero se había casado y tenía familia. Veía a los colegas ya grandes, con sus posibilidades de trabajo muy limitadas y pensaba… ¿qué podré ofrecerle a mi familia más adelante?

“Cuando me fui del Son estaba trabajando en el Tío Sam. Por cariño y estimación dejé el grupo a José Vázquez Chepilla y Güicho Iturriaga”. Dejó el archivo y los atriles. Se regresó a Veracruz para trabajar como comerciante con su hermano mayor. Periódicamente venía a México.

Pero bajo la dirección de Chepilla y Güicho las cosas no marcharon bien. Se necesita mucho carácter para ser director de un grupo de son. “Hubo momentos en que la mitad del Clave de Oro quiso dominarme y dividir el grupo. Pero no me dejé. Hubo muchos cambios de elementos. Si alguien se me iba, siempre conseguía uno mejor”, afirma.

El Tapatío había sido muy sagaz para los negocios. También llevaba los asuntos de Toña La Negra y mucha gente más. Siempre andaba con los contratos bajo el brazo visitando posibles interesados. Muy pronto Güicho Iturriaga se quejó: “Tu compadre quiere que yo vaya a conseguir todos los trabajos”. Poco después le pasaron el derecho del Son Clave de Oro a Pablo Roa, quien lo conserva hasta la actualidad.

Don Pepe dice que “se desligó de las actividades comerciales del grupo” y que “ya no le interesó”. Sin embargo, se mantiene informado en cuanto a lo que está pasando dentro del mundo del son. No puede menos que lamentar que el Son Clave de Oro no haya mantenido o superado la altura en que él lo dejó.

A continuación se incluye una lista de las personas que en alguna época pertenecieron al Son Clave de Oro:

Piano: Ismael Díaz, Absalón Pérez, Homero Rubio, Chucho Verduzco, Chucho Rodríguez, Ramón Dorca y El Teniente Gómora.

Trompetas: Mario Álvarez El Alemán, Adolfo Llamas El Mariachi, Manolo Güido, Antonio Machuca Mezcalilla, Fernando El Frijolito, Francisco de la Cruz Revilla Carabela, Manolo El Negro, Samuel Escartín, Filiberto Muñoz, Luis Calera y Agapito Torres.

Flauta: Domingo Vernier Mango.

Tres: Pablo Zamora Peregrino, Roberto Pérez Valiente Cuello y Julio del Razo.

Guitarra sexta: Manuel Peregrino, Güicho Iturriaga, Laureano Rizo Chicho y José Ramírez El Argentino.

Cantantes: Rafael Mora Limón El Morro, Pedro Domínguez Moscovita, Eloy y Gonzalo Casarín Los Pollos, José Vázquez Chepilla y Roberto Acosta Chintul.

Percusiones: Leopoldo Gil, Nacho Vázquez, Armando Peraza, Mongo Santamaría, Serafín Zamora Peregrino, Manuel Pérez El Calafate, Andrés Lechuga, El Indio Rafael, Amador Loyo Negro Nagüe, Alberto Liñán El Torito, Eduardo Cordero Vinagre y Cipriano Sánchez El Trompas.

Bajo: Armando Pazos, Chucho Rodríguez, Laureano Rizo, Fernando El Chamaco Sandoval, Carlos Veitia y Pepe El Triste.

Septiembre, 1984

Pepe Macías falleció el 18 de agosto de 1994.

Revista núm. 17 en formato PDF (v.17.1.2):

Sección suelta en formato PDF (v.17.1.1):

![]()